|

||||||||||||||||

|

カレ・ラースンとのインタビュー

|

|||||||||||||||

|

カレ・ラースン |

ガブリエル:あなたが発行している雑誌「アドバスターズ」は、なぜ「心をとりまく環境についての雑誌」と呼ばれているのですか?

カル:1989年にアドバスターズを始めた頃は、世間では環境保護運動が花開いていた。人々はリサイクルやリユースを心がけていたし、みんな群れを成して環境保護主義者になろうとしていたよ。その一方で、心の環境問題はないがしろにされていた。リサイクルに励み、クルマの代わりに自転車に乗り、すべての正しい行為を行いつつ、一日の終わりにはテレビの前に座って自分の心が消費主義のプロパガンダに汚染されるのを放置するなんてバカげていると思う。

ガブリエル:では、テレビは環境汚染者ですか。

カル:マクルーハン的なセンスで言えば、メディアそれ自体が問題というわけではない。私は非常に長い時間、テレビドキュメンタリーやドラマティックな映画を創ることでクリエイティブな人生を送っていたし、テレビコマーシャルのホストになったこともある。メディアは大好きだ。しかし、メディアは今や間違った人間の手に落ちたと考えざるを得ない。メディアはすっかり大量販売のツールとなってしまった。企業スポンサーがテレビでがなりまくっている一方で、我々のような反体制派の声は単に閉め出されるというわけだ。

ガブリエル:テレビはどうあるべきだと思いますか?

カル:テレビはアイデアの自由市場であるべきで、様々な大問題をオープンに議論できる場であるべきだと思う。例えば、人々が移動するのにどの方法がベストかディべートをすべきだ。今のようにクルマが主流で良いか? 電車か? バイクか? スクーターか? そして街全体を我々のニーズに合うようにするにはどのようにデザインするのがベストか。他にも、食べ物、ファッション、音楽、そして何が本当に魅力的でクールかということについてメディアを通じてオープンに議論し、ボトムアップでカルチャーを創造していくべきなのだ。

しかし、現実にはテレビは大企業が叫ぶにまかせている。テレビは完璧なユニゾン(同音斉唱)を奏でる聖歌隊のようだ、来る日も来る日も来る日も来る日も同じメッセージを垂れ流し続けている。「出かけよう。そしてクールなモノを買おう」と。工場が物理的な環境に影響するものであるとするならば、テレビやマスメディアは精神的な環境に影響するものだ。工場が空気や水を汚染するのは、それがプラスチックやパルプや鉄を大量生産する最適な方法だからだ。マスメディアが文化的な環境を汚染するのは、それが視聴者を大量生産する最適な方法だからだ。

ガブリエル:あなたの本は、「カルチャー・ジャム−−アメリカ・ブランドをシカトせよ」(注3)というタイトルです。

カル:そのタイトルは、「アメリカ」は国家ではなく何兆ドルもの「ブランド」の集合体であるという仮説に基づいている。そしてこのブランドは今や世界中を乗っ取ろうとしている。このような精神的な腐食と、エコロジー的にも暴力的なカルチャーを押しとどめるために、我々は「アメリカ・ブランド」の妨害から始めなければならない。

注3:原題は"Culture Jam: The Uncooling of AmericaTM"

.jpg)

ガブリエル:今のようなカルチャーは、どのようなカルチャーによって取って代わられるべきだと思いますか。

カル:まぁ、色々あると思うが、新しいカルチャーは、非商業的で誠心誠意に満ちており、正しいコストの市場が存在し、急進的民主主義と新しい人権としてのコミュニケーション権(情報化時代に必須だ)が備わっているべきだと思う。私の本の中にはこういった数多くの「メタミーム」(注4)があるが、人類史上最初のグローバル・カルチャーの礎(いしずえ)として根付くと良いと思う。でもね、力強いカルチャーは、ワイルドでカオス的で予測不可能だ。未来のカルチャーの予想だの分析だのやってないで、単に未来のカルチャーを生きれば良いのだ。実践こそが創造というわけだ。そして、勿論、どんなカルチャーを創造したいかと言ったところで、今の世代のジャマーと新世代のジャマーが全く異なる考えを持つことだってありうるだろう。

注4:

「ミーム」とは、生命の最小単位であるとされるジーン(遺伝子;gene)のアナロジー。イデオロギーも生命同様に自己複製および自己増殖しながら人々の間を伝搬(感染)すると捉え、その(記憶に残る)最小単位としてミーム(meme)を仮想する。ここでは「メタミーム」は「ミームを生み出するミーム」。

ガブリエル:最近、私もアドバスターズのある記事を読んで、カルチャー・ジャマーの中にも世代の差があるのだと感じました。記事にはこう書いてありました。「ウソをついても、騙しても、盗んでもいい。地球環境に優しい生き方をしよう」と。

カル:それは確かに私が取り上げた記事だが、実は私は非常に忌み嫌っている。これは一種の相対主義であり、許容することができない。

ガブリエル:私はこれらの主張は、結果を得ることに重きを置いており、精神的な成長に拘泥しすぎないという点で興味深いと思いました。

カル:しかし、そういう考え方には限界があると言っておきたい。コーラの空き缶を正しい資源ゴミ入れに投げ入れるだけでは社会的に大きな変化には繋がらないんだよ。

ガブリエル:あなたの本のなかで、あなたは日本に関するドキュメンタリーを撮影している時に「禅」に出会ったと語っています。禅はあなたの思想にどのような影響を与えていますか?

カル:私が「右脳のサトリ」というタイトルのフィルムを撮影していた時、鎌倉にある禅の修道院を訪れた。修道長に、弟子たちの瞑想を撮影させてもらえないかと尋ねたところ、彼は、よろしい、ただし、あなたがまず瞑想しなさいとおっしゃった。瞑想を始めて数日間、物理的かつ精神的な苦悶を経て、私は自分自身に何かが起きたことがハッキリと悟った。修行は私の安易な日常を断ち切らざるを得ないものだが、しかし逆に慎ましやかで幸福に満ちた変化を体験することができる。人がむりやり、新しい生活パタンに押し込まれた時にありがちなものなのかもしれない、しかし人生のあるべき姿をかいま見ることができるのだよ。

カルチャー・ジャミングは同じコンセプトに基づいている。テレビで延々と流れ続ける消費主義的スペクタクル(消費喚起)を遮断し、自分の力で自分独自の物の見方を得ようというのだ。だからカルチャー・ジャマーも禅師も、しばしば同じように「驚き」というツールを使う。

ガブリエル:するとカルチャー・ジャミングの行動は、禅師の持つ警策(けいさく;座禅中に背中を叩く棒)のようなものですか。たとえば看板広告のコマーシャルメッセージを書き換えてしまう行為や、バイクに「クルマ1台減!」というステッカーを貼ったり、サンタクロースの格好をして「何も買うな」と力説したりすることが?

カル:そう、どれも「驚き」によって夢うつつの状態からパッと抜け出すところがポイントだ。ただ、禅は個人に対するものだが、カルチャー・ジャミングはそれを社会的スケールでやる。カルチャー全体の「サトリ」こそが問われているのだ。インターネットには数多くの反商業的な「公案」(こうあん;禅の世界で老師から与えられる問いかけ。即座には回答や解決が不可能)があふれている。テレビの中ですら、非常に多くの非商業的な「mindbomb」(注5)がある。自転車でデモ(注6)をやったり、「Buy Nothing Day」や「TV Turnoff Week」や他のキャンペーンをやっている間、ジャマー達がくりひろげる冗談や悪ふざけは数限りない。「Battle in Seattle」は、世界のリーダー達が集う場所で、今後も継続的に起こり続けるだろう。そして、認知可能な不協和音が我々の集団潜在意識の中で一定のマスを占めるようになると、我々の思想は公の物となり、旧態依然とした消費カルチャーは終焉を迎えるというわけだ。

注5:http://www.mindbomb.tvあたりが参考になろう。

注6:「クリティカル・マス」のこと。90年代にサンフランシスコの自転車愛好家たちが始めた市民運動。インターネットで検索すると日本各地にも伝播していることが判る。

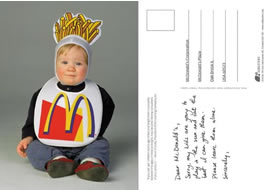

ガブリエル:あいにく欧米のカルチャー・ジャマーの使うテクニックは、アジアでは旨く通用しないようです。たとえば、日本では風刺はあまり機能しないように思えます。私は日本人の友人にアドバスターズのカレンダーを見せたことがありますが、マクドナルドの制服を着た赤ん坊の写真を見て、彼らは「カワイイ!」と言いました。赤ん坊が母乳ではなくフレンチフライで育てられているという奇妙な図は、彼らの心を打たなかったようです。あと、「ホープ」というタバコのブランドの広告で、著名な俳優がチェインスモーキングに陥っている様を描いたパロディ作品もあるのですが、誰もこれをサブバタイズメント(注7)だとは思っていないようです。

カル:これまでのところカルチャー・ジャミングは、北米で展開されている非常にアグレッシブな広告やブランドに対してのみ集中的に行われてきた。ヨーロッパのジャマーは、自分たちなりにもう少しマイルドなスタイルを確立している。日本のカルチャー・ジャマーは明らかに自分たち特有の道を歩むだろう。風刺を愛する心や、鋭い批評を伴う哲学的なディベートは日本の伝統ではない。どんなカルチャーのdetournements(方向転換)(注8)が発生するか楽しみだね。

注7:著名なコマーシャルや広告ポスターをパロディ化したアート作品。消費主義への警告や危険な商品への警戒を訴えることが多い。subvert(権威の打倒)とadvertising(広告)の合成語。

注8: 1960年代のフランスの状況主義者が生みだした言葉。カレ・ラースンによれば「日常生活を大きく方向転換させるような『観点のゆさぶり』(perspective-jarring)」を意味する。ここでは「サブバタイジング」と同義。

ガブリエル:発展途上国や農村地域においては、カルチャー・ジャミングはどのような意味を持つのでしょうか? あなたは日本の農村地域やバンコクにも居られたようですが、どんな地域でも結局人々が望むモノはブランド物のTシャツや携帯電話ですよね。

カル:そう、今や企業による消費主義は、世界中で成功を収めている。グローバル企業というイメージ工場は、映画や音楽、雑誌の大部分を生産している。企業が公共電波を運営しているのだ。 発展途上国や農村地域は、企業の消費主義にまだ完全に飲み込まれているわけではない。彼らに近づいてくる「クールなそよ風」は、実際には彼らのカルチャーを根底から破壊する大暴風雨であることを忠告する必要があるだろう。

ガブリエル:日本では、殆どの人々が企業は邪悪な存在だとは考えていません。むしろ企業は殆ど家族のように思われています。

カル:10年前にこの活動を始めた頃、北米でも同じ状況だった。私がカナダで1989年に、CBCネットワークに出向いて「非」CM用の放送時間を買おうとしたときに、彼らは笑い声で私をオフィスから追い出したものだ。消費主義やスポンサー企業に対して、刃向かうようなヤツがいることが信じられなかったようだ。今の日本で、たとえばTBS放送に出向き、「Buy Nothing Day」のアナウンスやメッセージ・ターゲティング(たとえば松下電器をこき下ろすような)のために30秒のCM枠を買うことを考えてみたまえ。確実に全く同じことがおきるだろう。 しかし状況は変わった。CNNヘッドラインニュースは、我々の「非」CMを数多く流しているし、CSBやNBC、ABCがかつて私にCM枠を売ることを拒否したという事実は、彼ら自身にとって今や悩みのタネとなりつつある。北米には何百、何千というジャマーがいる。シアトルでは5万人がWTO会合を阻止した。「Battle in Seattle」は、活動家の「うねり」の始まりにすぎない、このうねりは、正に世の中を動かしていくことになると思う。特に日本ではジャミングを始める機は熟していると思う。北米のスペクタクルな(消費喚起の)社会はまるでヒドラ(多頭の怪物)のようで、正面から攻撃することはむずかしいし、非常に倒しにくい敵だ。日本の消費者文化はトップダウン型で一枚岩に感じられる……つまりそれは非常にもろいということだ。ジャミングすることは難しくないだろう。改革を起こすには良いキャンペーンが一つあれば良いだろう。

ガブリエル:私は環境問題や企業文化に関する本をたくさん読んでいますが、私が読後に抱く感想は「これは本当に恐ろしいことだ。知らない方が良かった」というものばかりです。あなたの本は違います、あなたは非常に楽観的ですね。

カル:ホントはね、社会システムを批判することで膨大なカネが生まれてくるんだ。だから社会学のセンセイ達は、消費主義が諸悪の根元だという本を書く。コミュニケーションの専門家達は、メディア独占が諸悪の根元だと言う。しかし、彼らはそれらの問題を修復する方法については殆ど語らない。

エドワード・アビー(注9)がこの点を旨くえぐっていると思う。彼は「行動無き感傷は魂の廃墟だ」と言った。正直、人々が何故そんなにシニカルになるのか理解できない。出来ることはたくさんある。地球温暖化や生態系の危機が真に手に負えなくなるまでに、そしてグローバルエコノミーの無限連鎖が制御不能になる前に、我々にはいくばくかの時間がある。絶望から始めたら、全てを失ってしまうよ。

注9:Edward Abbey, 1927-1989。米国生まれの自然派の作家。代表作である環境保護過激派の活躍を描いたフィクション "The Monkey Wrench Gang"(邦題:「爆破 モンキーレンチギャング」2001年;築地書館)は「Battle in Seattle」等における活動家のバイブルと言われている。

| (CC)

BND Japan / チームBND / お問い合わせ / プライバシー |